5年生算数【割合】

小学校5年生 授業「算数」 採用1年目(2019.4~2020.3)

単元中、以下の流れで授業を行うことが多かったです。

- 復習(黒板の一番左)⇐休み時間中に板書。

- めあての確認・問題の確認

- まとめ

- 問題演習

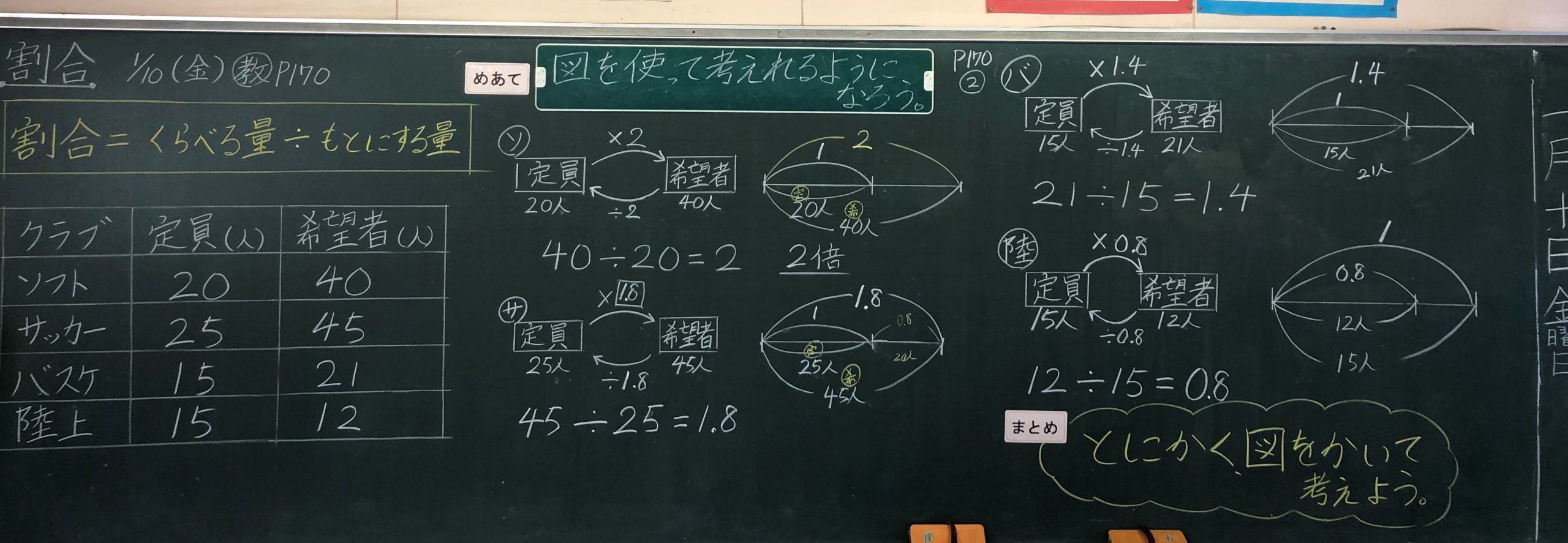

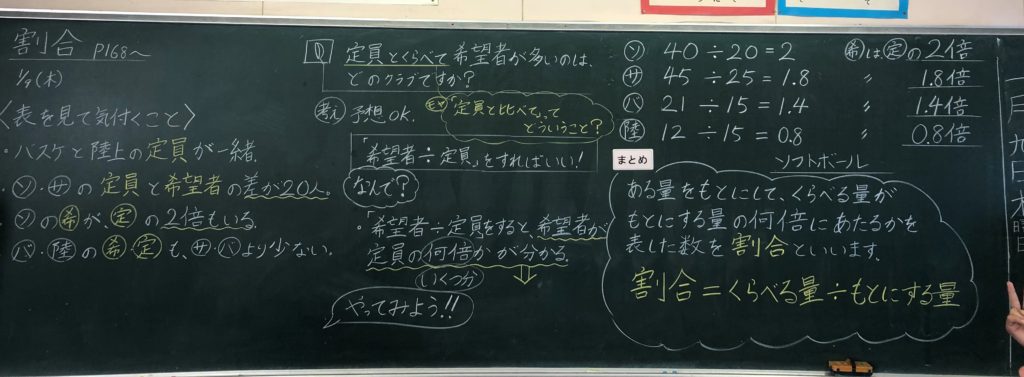

【1時間目】導入

割合の導入でした。

子どもが「希望者÷定員をすればいいんじゃない?」と言ってくれたので、その発言を深掘りしていく授業ができました。

たのしかったです(^^)

ですが、「定員を1として…」というところで多くの子どもがつまずきました😅

1を全体というよりも、1を最小の単位と捉えている子どもが多い印象でした。

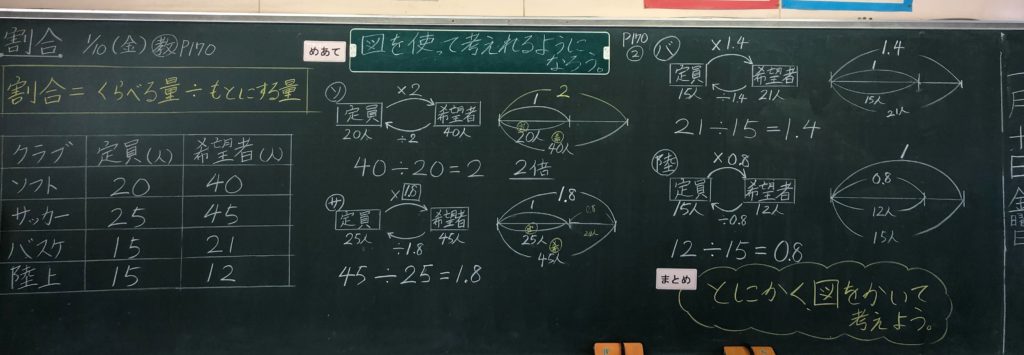

【2時間目】関係図を描いて考える練習

子どもから「なんで2個も図を描かなあかんの!?」と声があがりました😅(気持ちは分かる)

「関係図は、式を立てやすくなるよね。横線の図は、割合の大きさが分かるから間違えにくくなるよね。」と伝えてみました。

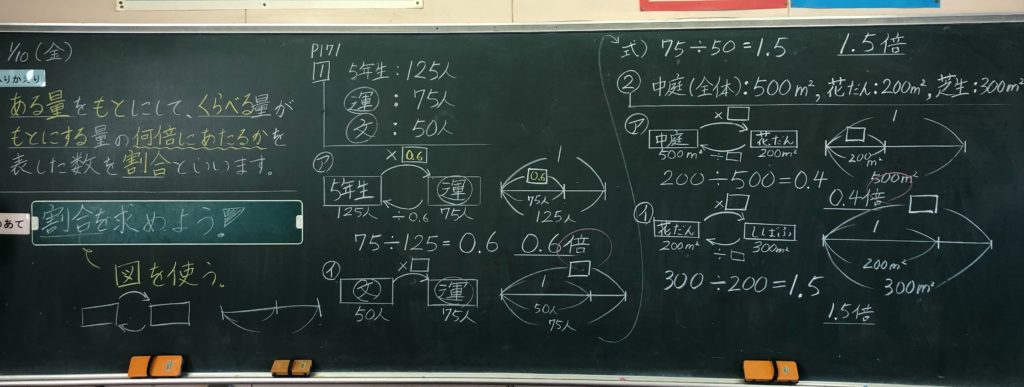

【3時間目】割合を求める

「もとにする量を1として」を理解してもらうために、何回も何回も図を描きました。

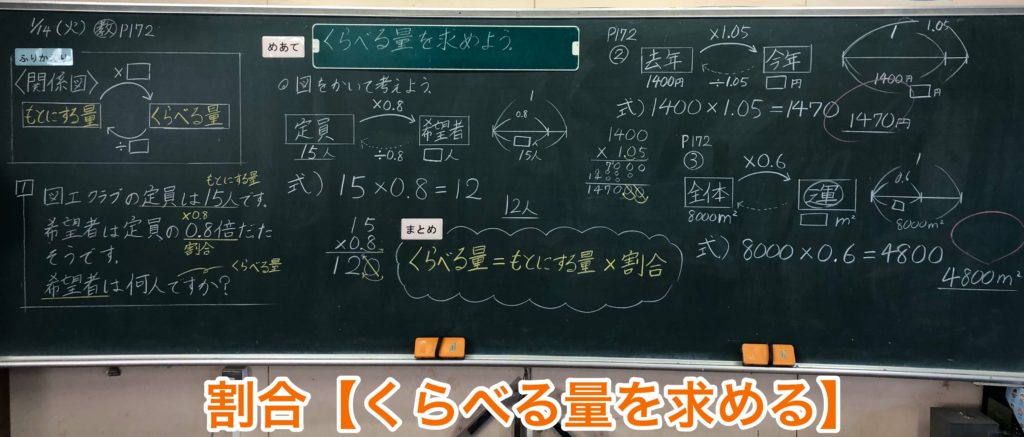

【4時間目】くらべる量を求める

関係図を書き慣れてきたので、「何を求めるのか」と「どう立式するか」は比較的理解が追いついていたように思います😊

しかし、どうしても得意な子と苦手な子の差が広がり始めてしまいました。

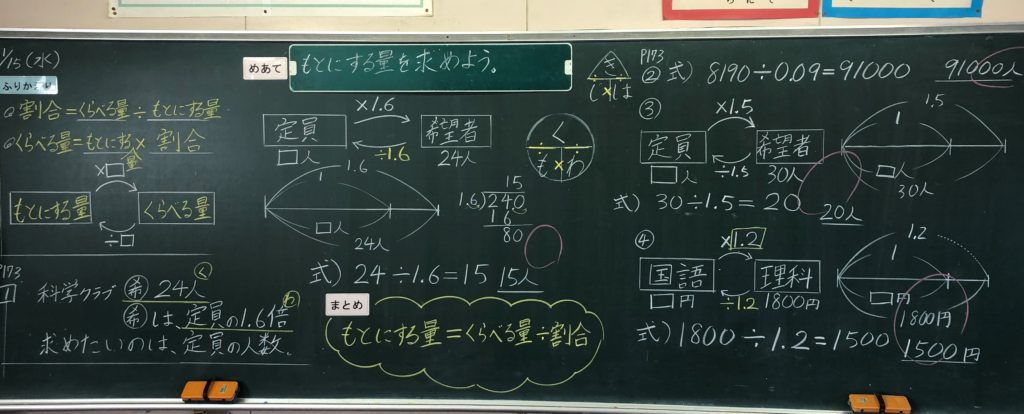

【5時間目】もとにする量を求める

この時間は、関係図と線分図を描くこと。たくさん問題を解くことを意識し、黒板の3分の2(復習~まとめ)までを15分ほどで終わらせました。

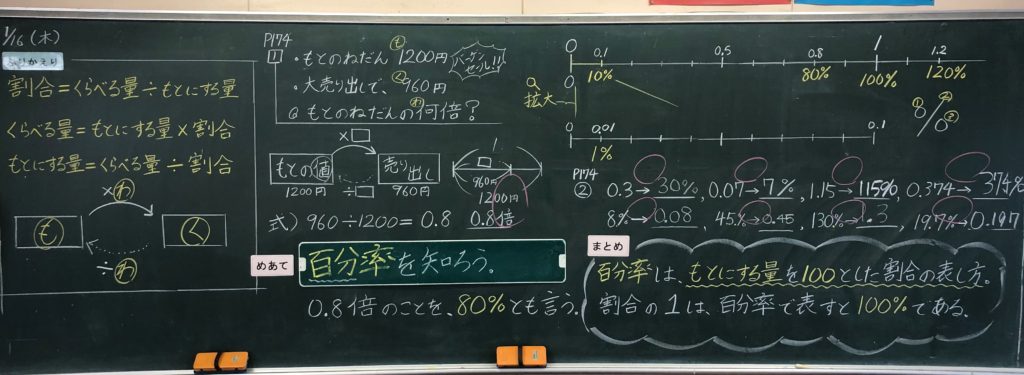

【6時間目】百分率

『割合には「〜倍」以外の表し方があるよ』と伝えた後、めあてを確認して数直線で%の大きさを確認しました。

そして、問題を解いてまとめをし、問題演習で授業を終えました。

めあてが黒板の下の方にあるのは、ちょっと良くないですね😅

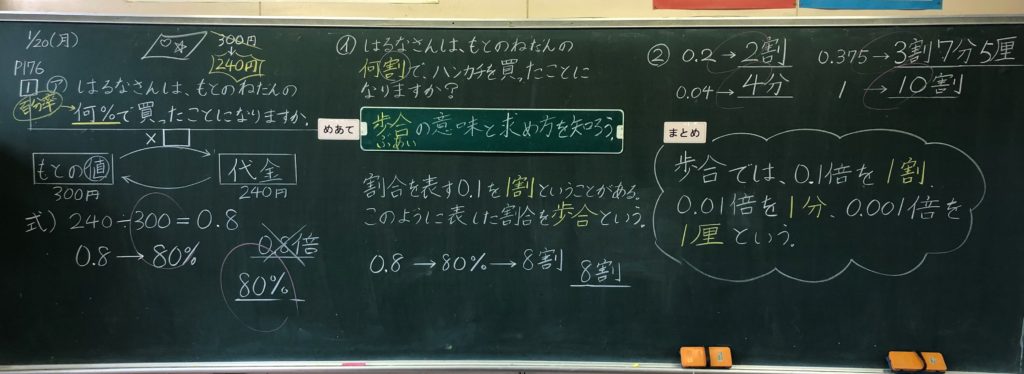

【7時間目】歩合

【授業の流れ】

- 問題を読み、解く。

- イの問題を確認し、めあてを確認。

- イの問題を解いて、問題演習(ここまでで20分)

- 問題の答え合わせをしてまとめをする

- ワークと問題演習(+α)

問題演習(黒板の右上)の前に、野球選手の打率などを例に挙げながら歩合の表し方について丁寧に確認すれば良かったと反省しています。

というのも、机間指導をしていると「0.375」を「3.75割」や「375厘」と解答している子どもが複数人いたからです。

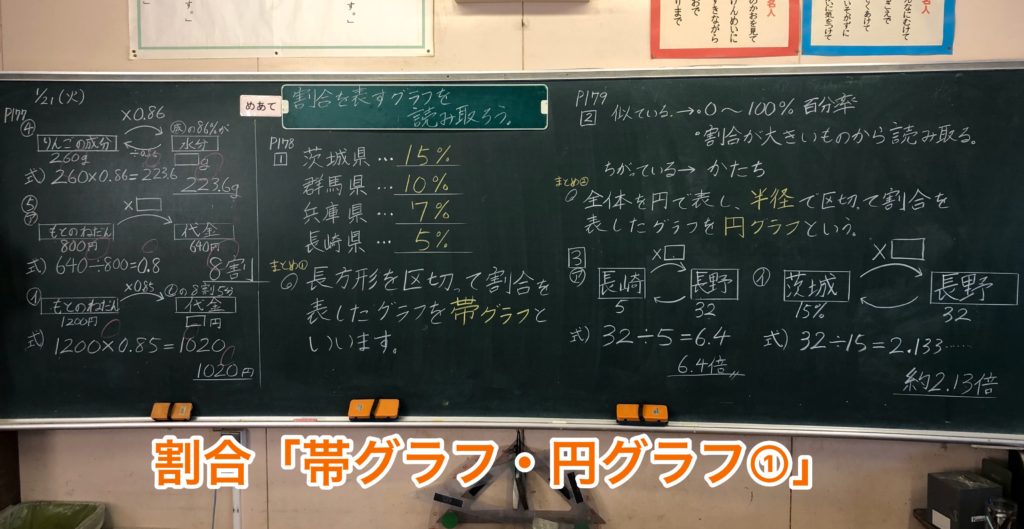

【8時間目】帯グラフ・円グラフ①

【授業の流れ】

- 7時間目の問題演習の答え合わせが終わらなかったので、授業冒頭で答え合わせ(約7分)。

- 帯グラフの読み取り方を確認してp177の1️⃣を解き、一つ目のまとめをする。(ここが約13分)

- 円グラフの読み取り方を確認し、類似点と相違点を話してから、2つ目のまとめ(約10分)

- 教科書の問題演習をして号令。

正直、この時間は一方的に説明ばかりする授業になってしまいました。こういう時にこそ、子どもが活動しつつ理解できる教材を用意しないとですね(^_^;

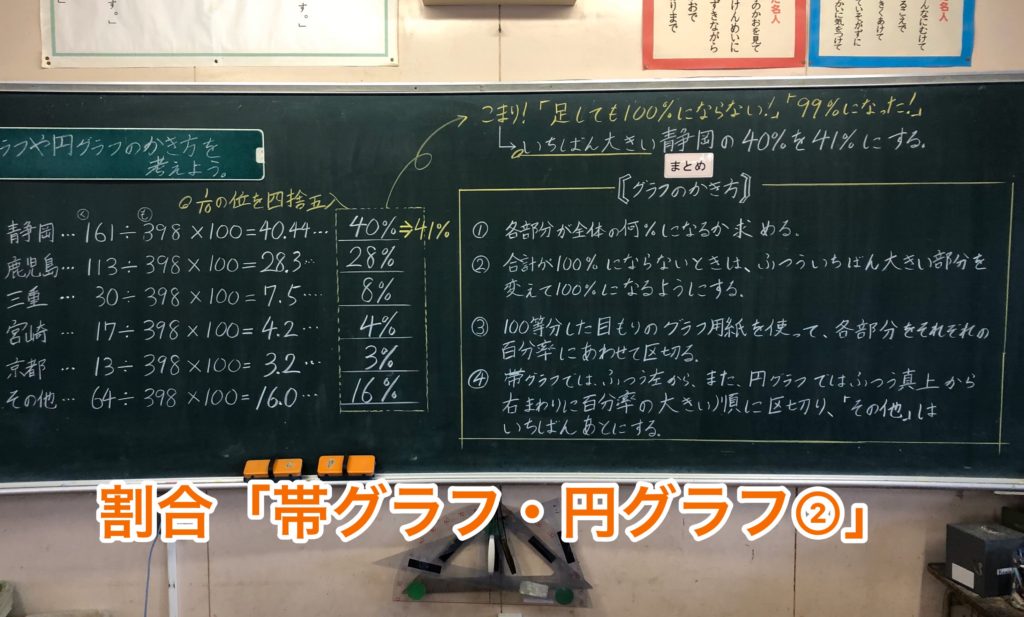

【9時間目】帯グラフ・円グラフ②

この時間中にグラフをかく活動までいきたかったのですが無理でした(泣)

まとめ(黒板の右)を板書し、子ども達にノートを取ってもらいましたが、教科書を読んでチェックしてグラフをかくので良かったかもしれません。

また、この授業は電卓が必須ですね。休み時間に電卓を探したものの見つからなかったので、最初は電卓なしで問題1️⃣の割合を出そうとしました。

ですが、無理がありました。授業中に電卓を探しに行くハメになり、時間を浪費してしまいました😅

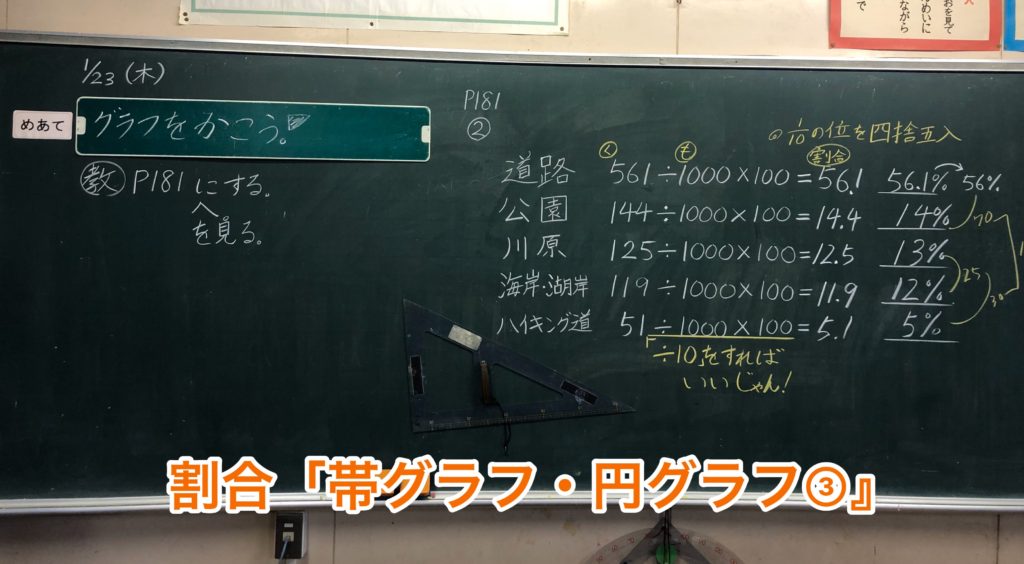

【10時間目】帯グラフ・円グラフ③(グラフをかく)

p181②は、ポイ捨ての問題でした。

各項目の割合を出すために電卓がいると思たのですが、子ども達が

『先生、電卓いらんよ(^^)。÷10すればいいだけ!』と口々に言っていました。

言われてみれば確かにそのとおりで、もとにする量が1000なので、割合を求める式は「くらべる量÷1000」。 百分率にするために×100をするので、式は

「くらべる量÷1000×100」となります。

つまり、「くらべる量÷10」

くらべる量を10で割ればこの問題は解けますよね😊。 できた教え子達から学びを得ることができた授業でした。

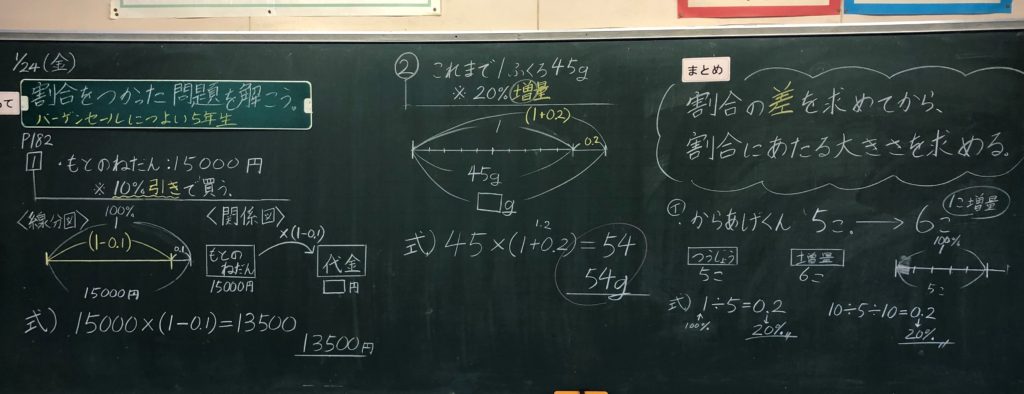

【11時間目】割合を使った問題

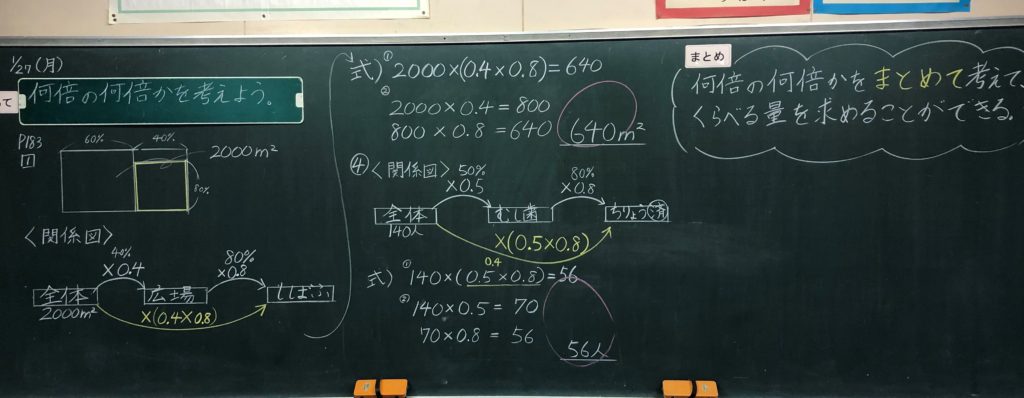

【12時間目】何倍の何倍か

【授業の流れ】

- 問題を読む。

- めあての確認

- 問題を解く

- 問い4を解く

- まとめ(ここまでで約35分)

- 問題演習

この時間で嬉しかったのは、ある子が「割合、簡単やったな」と言ってくれたことです(^^)。 その子は学力的には中間層にいる子どもですが、問題を解くことができて楽しかったようです。

【ふりかえり】〇⇒良い,△⇒改善

〇関係図と線分図を何回も描かせたことです。

〇数字と式の意味を何回も聞いたことです。

△もっと子どもが活動できる教材、実感しやすい題材や活動を用意したいです。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

「こんな教材あるよ。」「この題材良かったよ。」というものがありましたら、ぜひインスタグラムのDMやTwitterでメッセージをいただけると嬉しいです。