2年生国語【ふきのとう】

小学校2年生 授業「国語」 採用2年目(2020.04~2021.03)

2020年,この単元は新型コロナウイルス感染防止のための分散登校期間に行いました。長く続いた休校による学習の遅れを取り戻すために,非常に早いペースで授業を進めなければなりませんでした。

また,緊急事態宣言の解除から間もなかったこともあり,グループワークなし,ペア学習なしという条件で行った授業です。もっと群読やペアでの音読を通して,このお話の面白さをたくさん味わってほしかったです(>_<)

【1時間目】学習計画

画像データがなくなってしまったため,インスタグラムのリンクを貼っております。もしよかったらご覧ください。

【音読の工夫】①

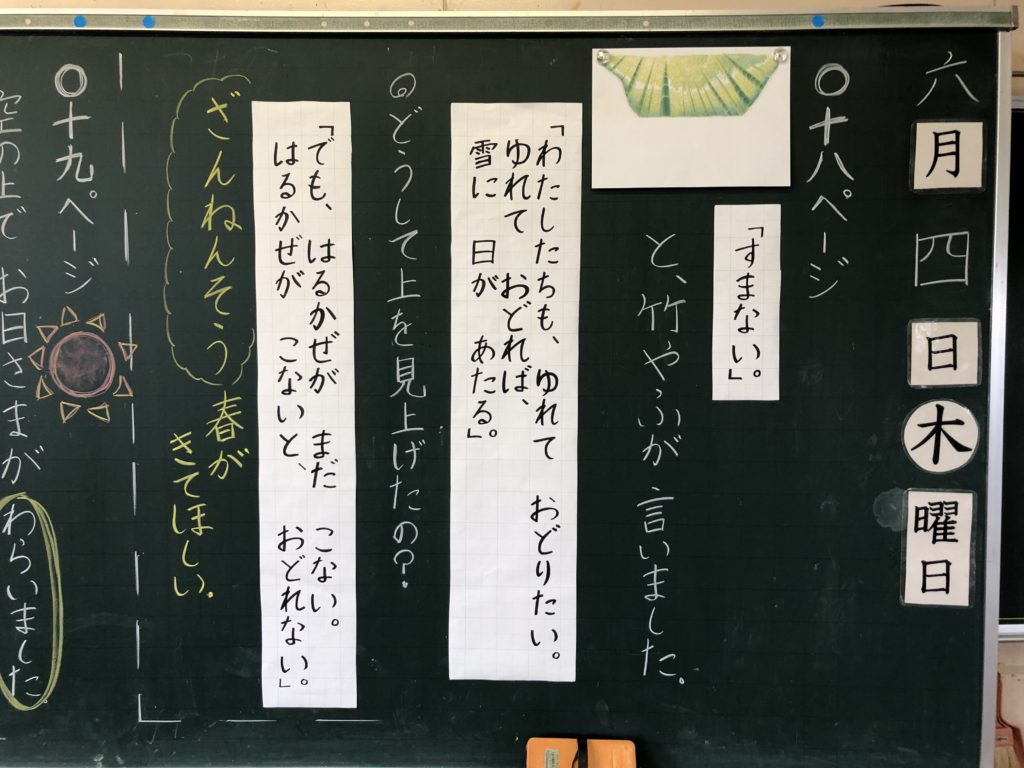

↑↑第1場面から第3場面までの音読の工夫をまとめたものです。↑↑

もっともっと広げることができたのではないかと考えています。どのような山の中での話なのか,雪はどのくらい積もっているのか,気温は何度ぐらいなのか…

想像を広げて読むためには,状況を想像するための具体的な材料が必要なのだと感じました。

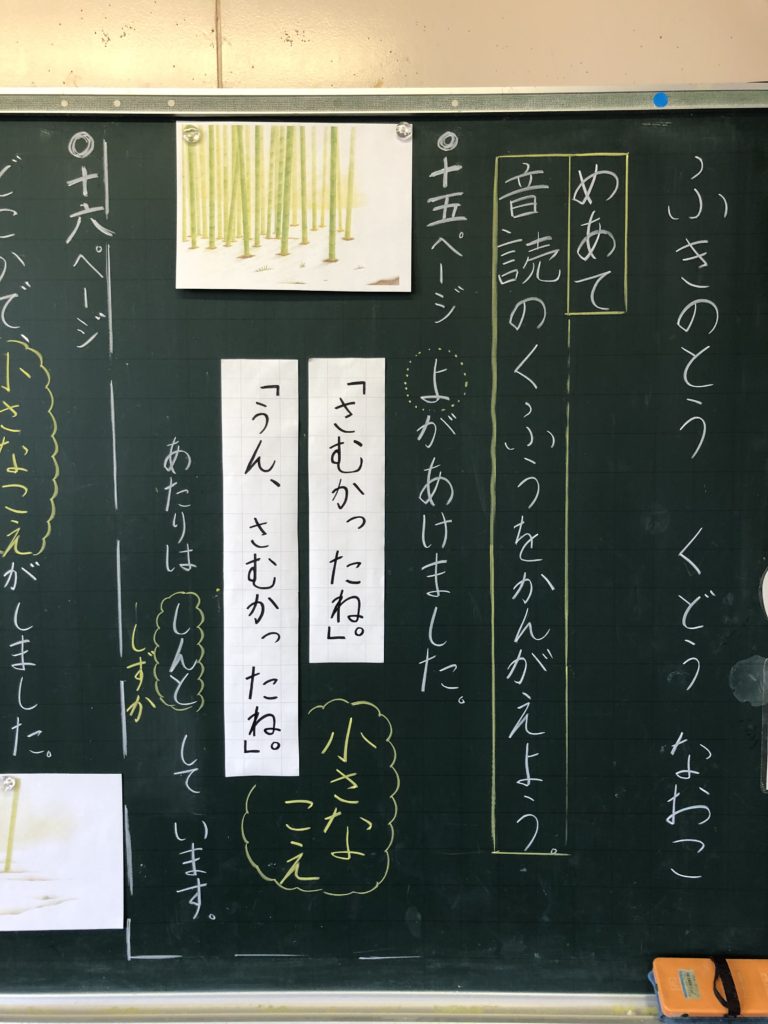

第1場面の音読の工夫

第2場面の音読の工夫

第1場面と第2場面の音読の工夫を考える授業は,1時間で行いました。子どもに読み方の工夫を尋ねて,出てきた言葉を電子教科書に書き込んでいきましたが,きちんと板書をしていきたかったです。

もしも,またこの単元の授業ができるのなら,竹の葉とふきのとうの位置関係が一目で分かるように板書をして,子どもたちに音読の工夫を考えさせたいです。

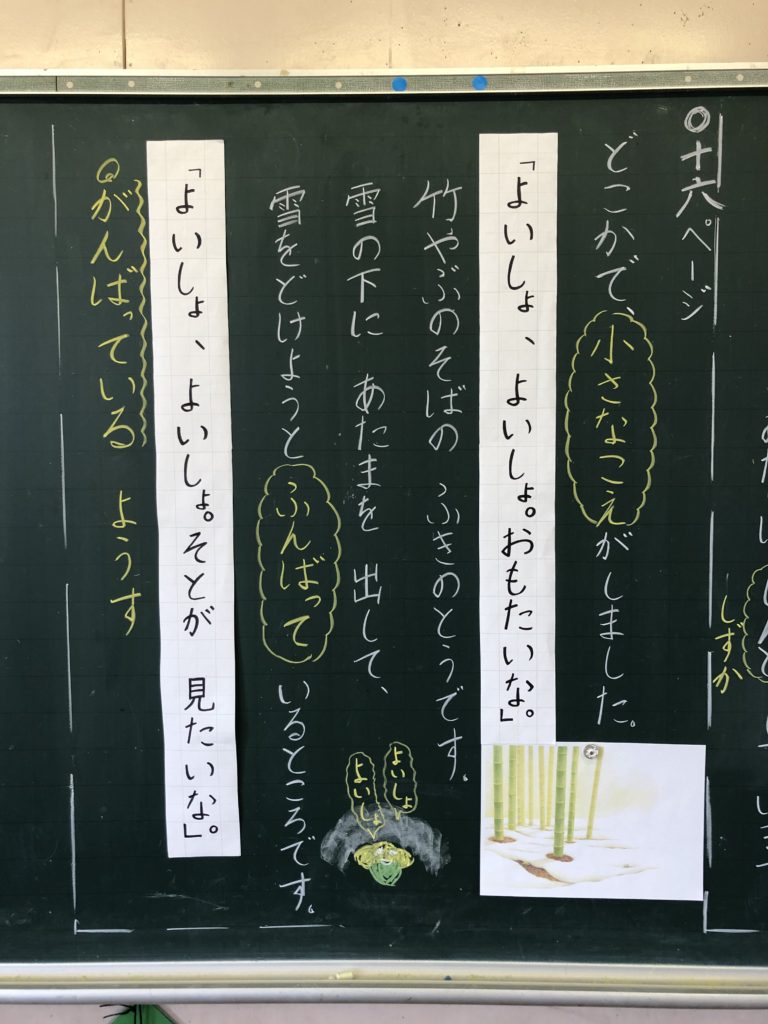

第3場面の音読の工夫

第3場面も,電子教科書に書き込みながら授業を進めていきました。

ふきのとうが雪を押しのけようと頑張る場面だったので,子どもたちにふきのとうがふんばる様子を身体を動かしながら表現してもらいました。恥ずかしがる子も多かったですが,生き生きと音読をしてくれたのは,授業者として嬉しかったです。

動きもつけて読ませたことで,元気な男の子や目立ちたがりの子たちは,「うおー!」となどと言って学級の雰囲気を盛り上げてくれました。

最初,その様子を見て「悪ふざけが混じっているな~。指導しようかな…」という迷いが生まれたのですが,

「〇〇くんだったら,そうやって雪を押しのけるかもしれないね。元気でいい感じ。じゃあ,このお話のふきのとうは,どんな風に雪から顔を出そうとふんばっているのかな?」

と投げかけて,読みの工夫について考えを深めつつ,意見を収束させていくことができました。

この問い返しは悪くなかったと思います。

【音読の工夫】②

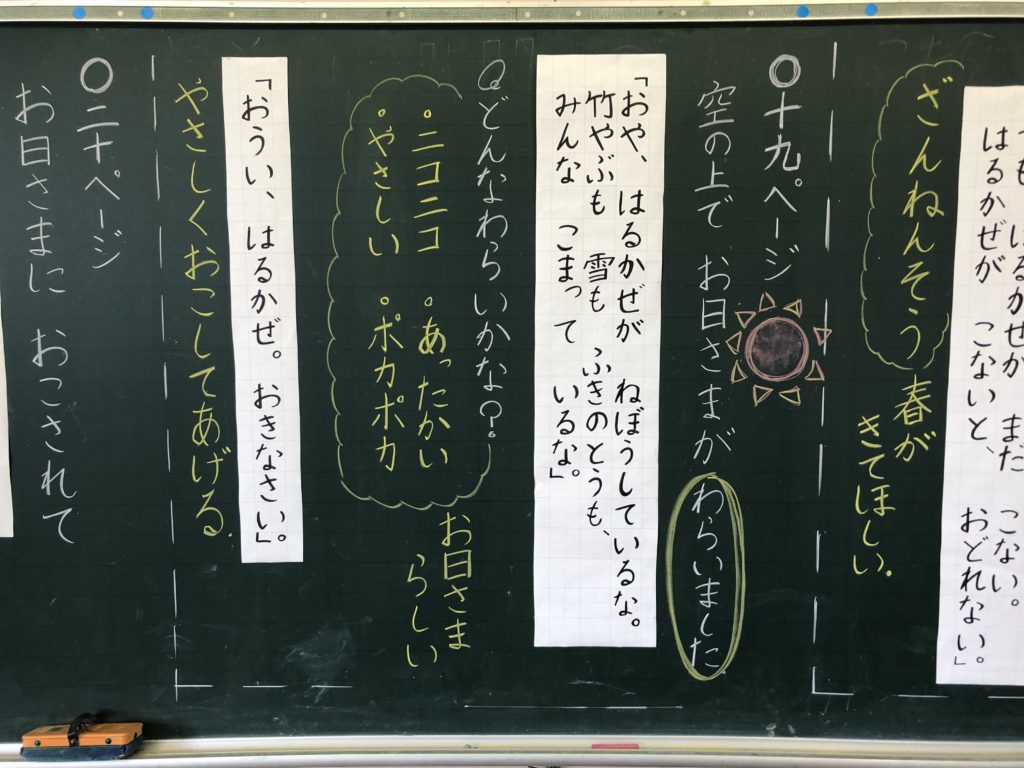

↑↑第4場面から第6場面までの音読の工夫をまとめました↑↑

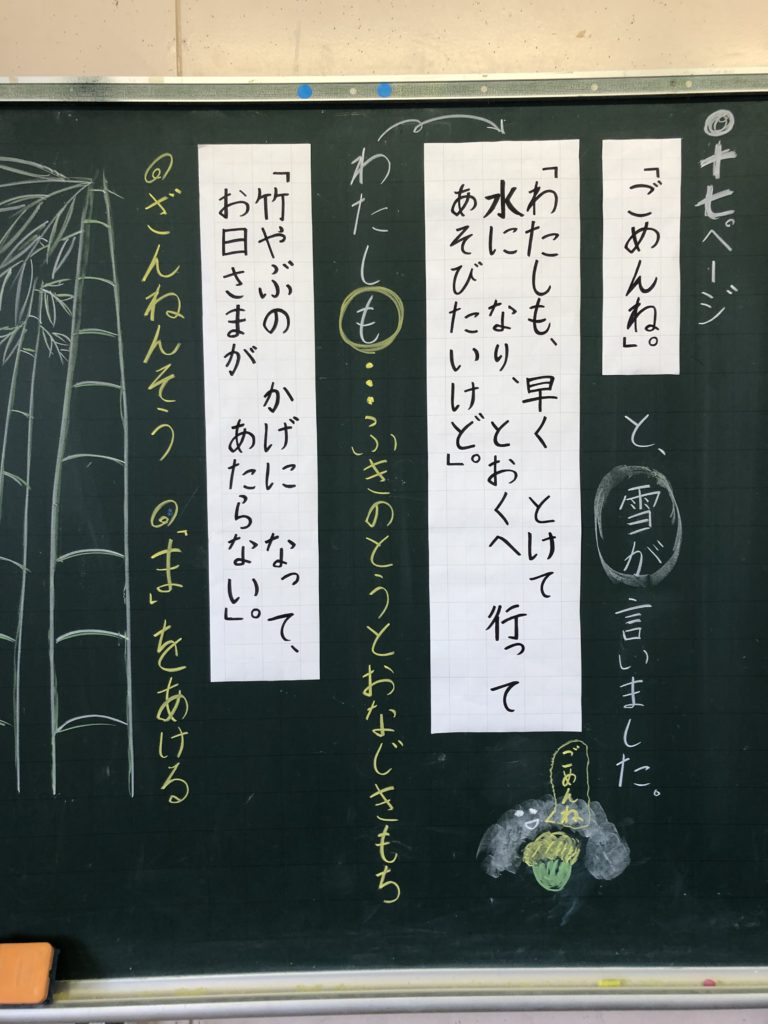

第4場面の音読の工夫

竹やぶが残念そうにしている場面です。

やはりこの物語は,登場人物の位置関係が楽しい作品ですね。

また,NHKで放送されていたアルゴリズム体操のように,つながっていくところも読んでいて楽しくなります。

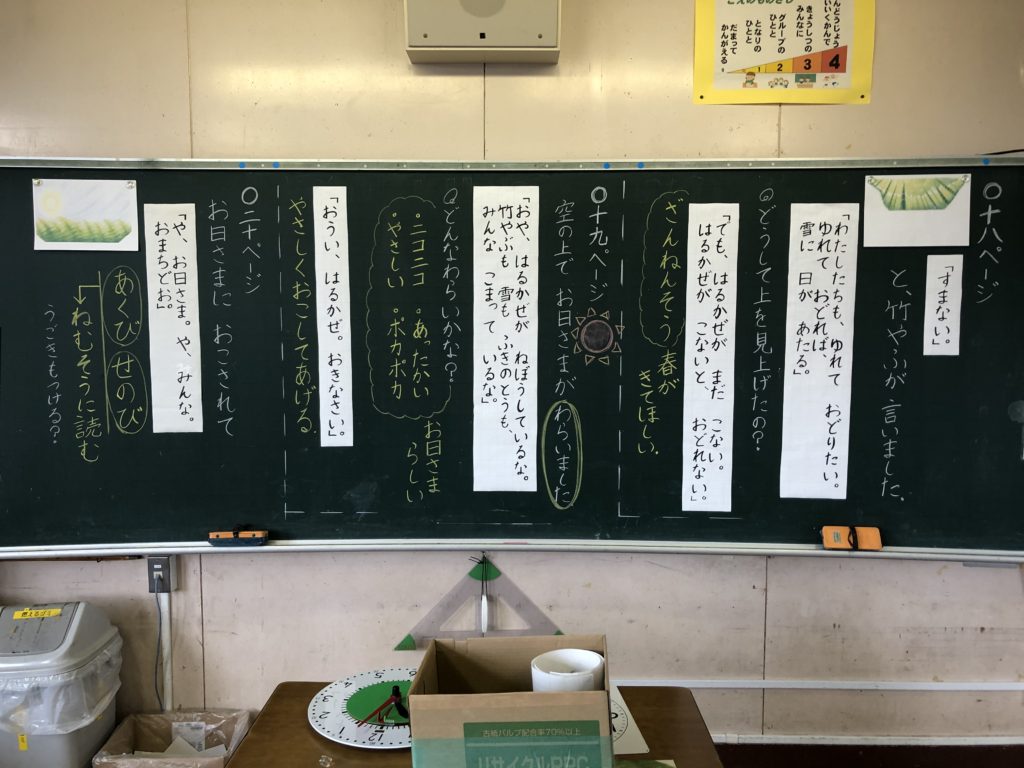

第5場面の音読の工夫

子ども達の意見がたくさん出てきたのはこの場面でした。

「お日さまが笑っているけど,どういうふうに笑っているのかな?」

と聞くと,

- ニコニコ笑っている

- 優しく笑っている

- ポカポカする感じで笑っている

- あったかい笑い

といった意見が出てきて,授業者である私の心が暖められました。

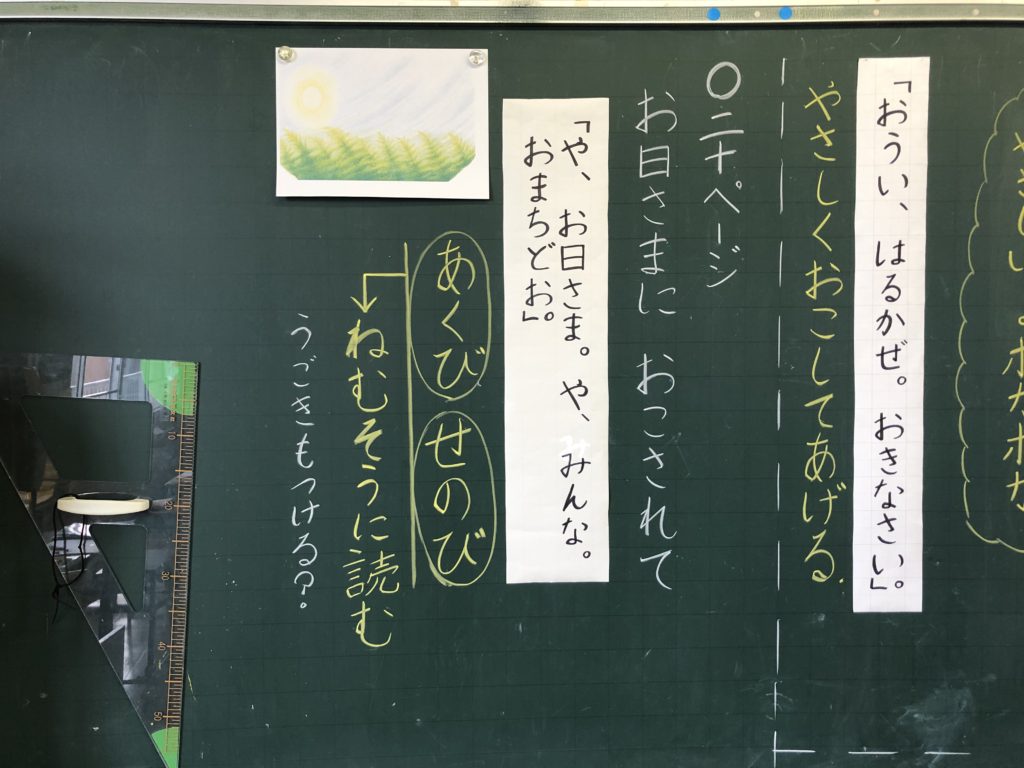

第6場面の音読の工夫

「きっと太陽は,春風のことを優しく起こしてあげたんだろうね」

と声かけをしながらこの場面の音読の工夫を考えていきました。

春風って優しくて柔らかい風ですよね。そのことも子ども達と話すことができたのが嬉しかったです。

単元の最後は,自分が好きな場面を選ばせて音読してもらいました。

学年の先輩方と話し合った結果,2020年5月下旬の情勢では音読劇はやめておいた方が良いということになりました。

なので一人ずつ自分の好きな場面を選び,みんなの前で音読を披露して単元の学習を終えました。

もし音読劇ができたなら...

グループをつくり

- 役割分担をさせる

- 練習をする

- グループ内での聞き合い

- 違うグループとの聞き合い

以上の手順を踏んでから音読劇発表会をさせたいです。

4月の授業は学級づくりにも繋げたいですよね☺️

お互いの音読を聞き,良いところ見つけをたくさんしたいです。同級生から音読のフィードバックをもらうのも,子ども達にとって良い刺激になると思います。

2020年度の「ふきのとう」では音読劇をすることはできませんでしたが,この単元は音読劇というゴールに向かう中で,小学校2年生の子ども達の読む力を育みつつ,学級を優しい雰囲気にしてくれる素敵な学習だと思います。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

インスタグラムでも授業の振り返りをしております。もしよかったらご覧ください。