5年生算数【単位量あたりの大きさ】

小学校5年生 授業「算数」 採用1年目(2019.4~2020.3)

単位量という言葉には馴染みがあまりありませんが、考え方は普段の生活に溶け込んでいますよね。だからこそ、子ども達にとってややこしくなってしまうのかもしれません。

いや、ややこしくしてしまったのは僕の指導力不足か…

難しいものをかんたんに分かりやすく、複雑なことをシンプルに分かりやすく。そういう授業を目指したいですね。

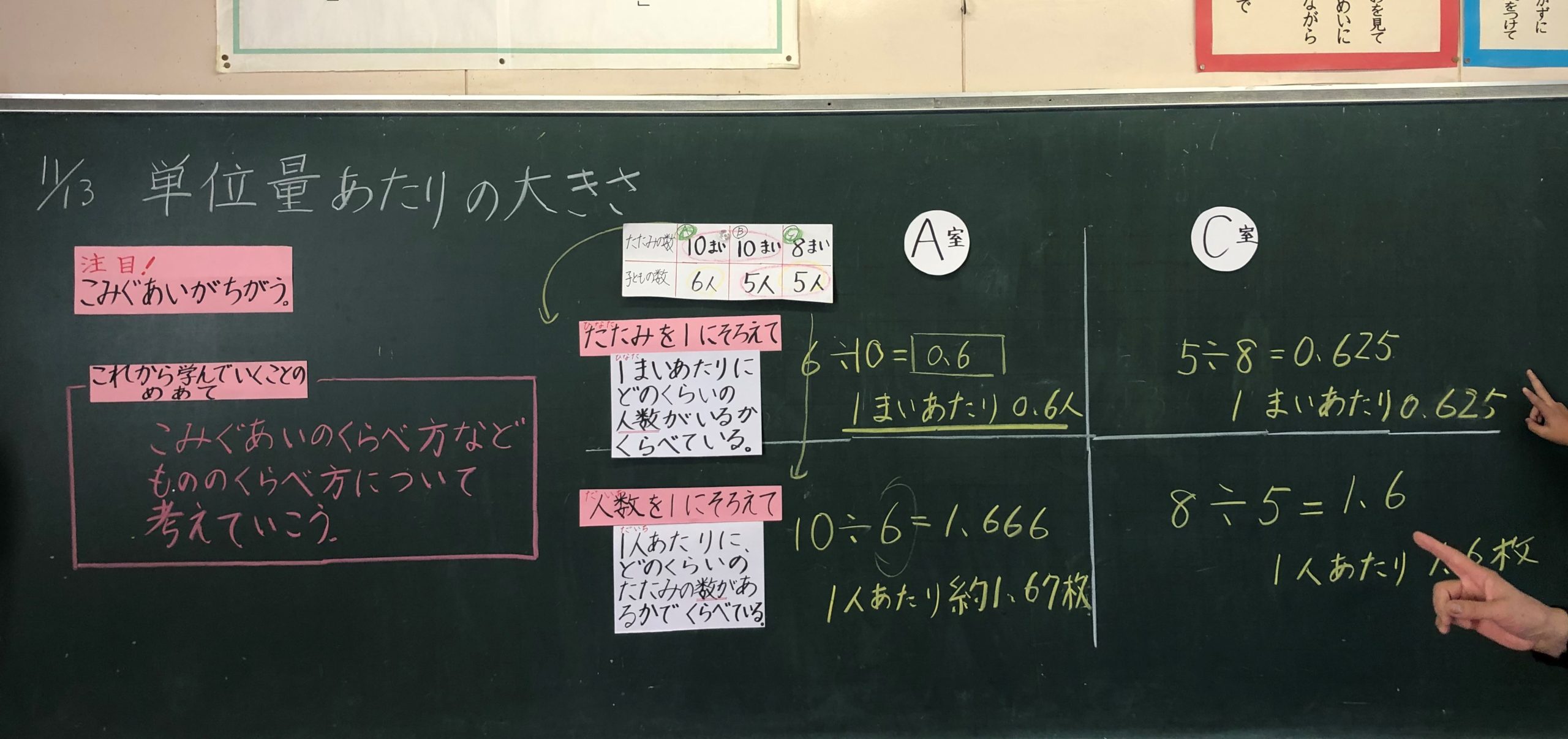

【1時間目】導入(混み具合)

「たたみ一枚に何人いるか」は子どもも考えやすかったようです。しかし、「一人あたり…」になると苦戦していました。

また、「〇〇あたり」の〇〇が何になるかによって、式の意味と数字の意味が変わってくるところに、子ども達のつまずきのタネがあるように感じました。

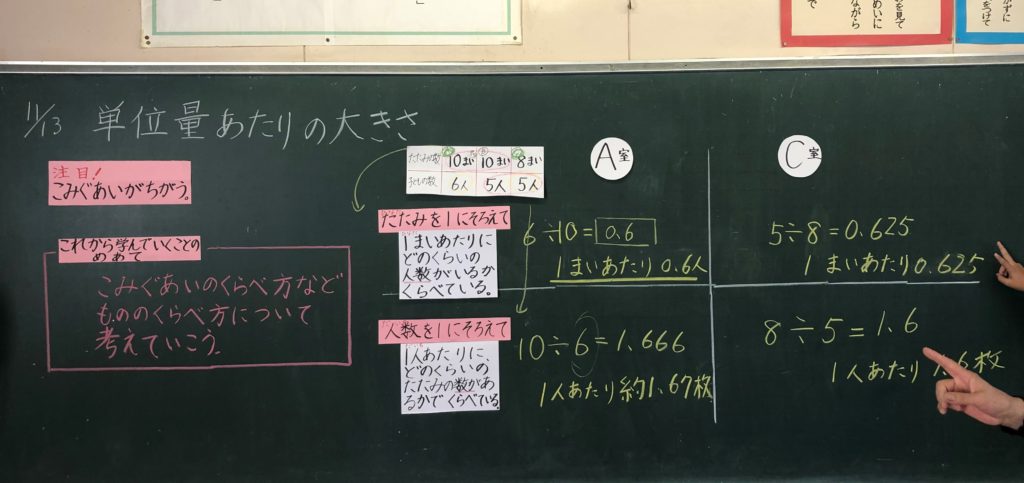

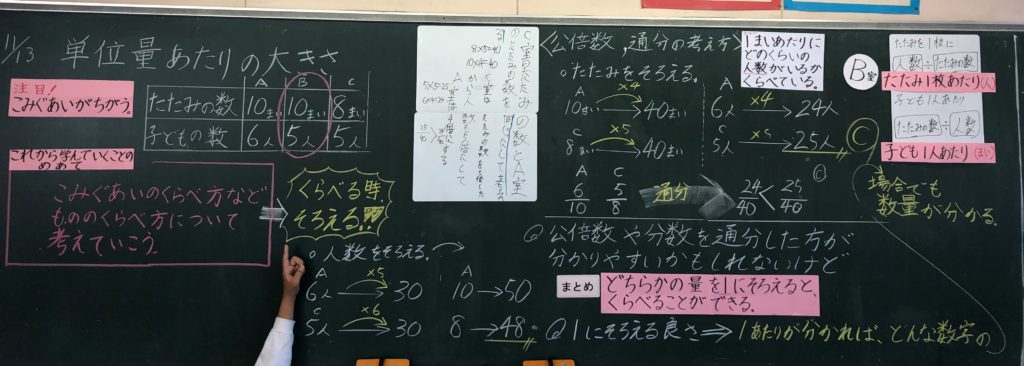

【2時間目】導入(混み具合)

1時間では導入が終わりませんでした。そこで、次の時間も算数に変更して授業をしたのですが、これは良くなかったです。子ども達のモヤモヤがさらにふくらんでしまいました。

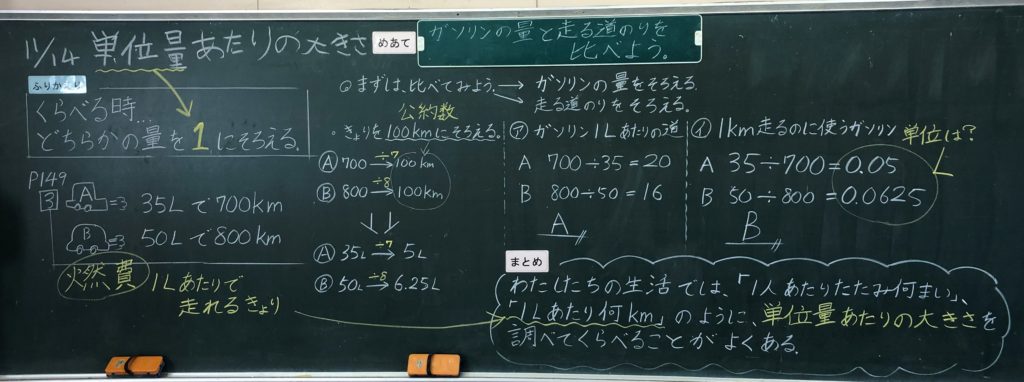

【3時間目】ガソリンの量と走るきょり

都市部に住んでいると、電車を利用することが多く、燃費という言葉が身近にない場合が多いですよね。教科書の問題を大切にしつつ、普段車にほとんど乗らない子ども達にも分かりやすい題材を探しています(^^)

何か良いものがあれば、ぜひ教えてください!

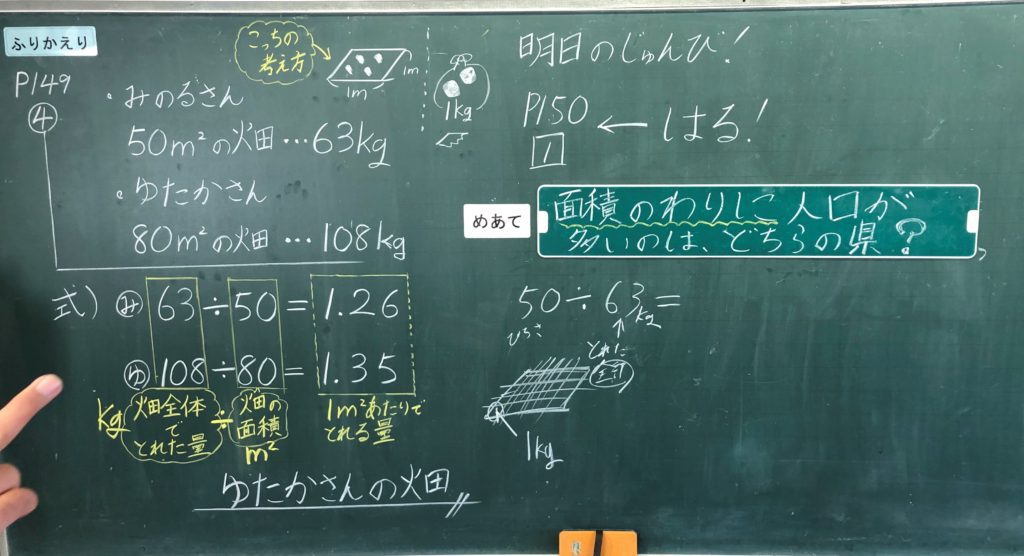

【4時間目】収穫高(問題演習)

一問解くのに一時間をかけましたが、これまた悪手でした。

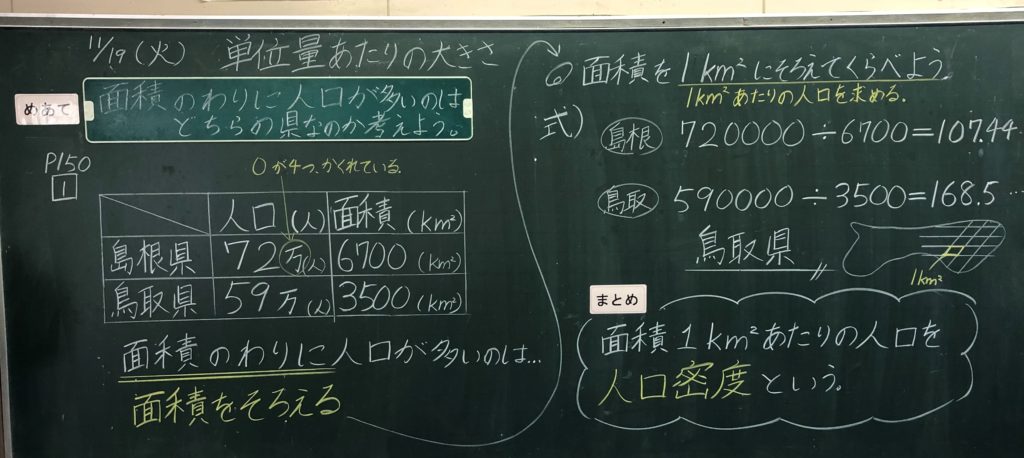

【5時間目】人口密度

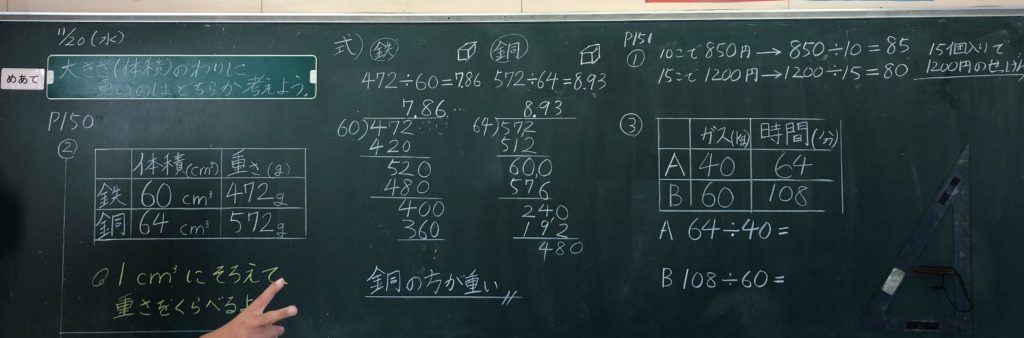

【6時間目】密度

【ふりかえり】〇⇒良い,△⇒改善点

△ 導入の時間配分を失敗しました。1時間×⇒2時間で導入

⇒教科書では、3ページが導入の1時間に設定されていました。イラストも多く、簡単に進んでいけそうでしたが、単位量あたりの大きさという考え方が、子どもにとっては分かりにくいです。(きっと、ストンと子どもが理解できる授業ができる先生もいるはず。)

なので、次に単位量あたりの大きさの授業をする際には、導入をはじめから2時間かけて行います。じゃあ、2時間かけてどんな授業をするのかは、まだ考え中です(^^;) 良いアイデアがあればぜひ教えてください。

〇 数字の意味を何回も何回も子ども達にたずねたことです。

⇒私「この16の意味は?」,子ども「ガソリン1Lで進むきょり!」というようなやりとりを何回も何回もしました。慣れてくると、子ども達も数字の意味が分かるようになってきて、問題を解くのも早くなっていました。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

「こんな教材あるよ。」「こんな言葉かけをすると子どもはよく分かるよ」という実践知をお持ちの方々、ぜひインスタのDMやTwitterで教えてください(^^)(このサイトに掲示板的な機能を付けれたら良いのか…)