算数「合同な図形」①(“導入”~“合同な図形の描き方”まで)

小学校5年生 授業「算数」 採用1年目(2019.4~2020.3)

「合同な図形」の学習は、1学期最後の単元でした(^^)

わたしが子どもの頃は、“合同”という学習は中学校3年生くらいで学習したような気がします。(もし当時から小学校で学習していたのならごめんなさい(..;))

「合同な学習」の単元では何が一番が重要なんですかね… 重要な内容がたくさんありますよね。授業していて「あ!これ大事!」「お!これも大事!」「むむ!これまた大事!」「… 全部大事やな(・ω・)毎時間がんばろ。」となりました(笑)

中学校・高等学校での学習もふまえつつ、「これが一番大事で、その次がこれやな」といった意見や考えも教えていただけたら嬉しいです(^^)

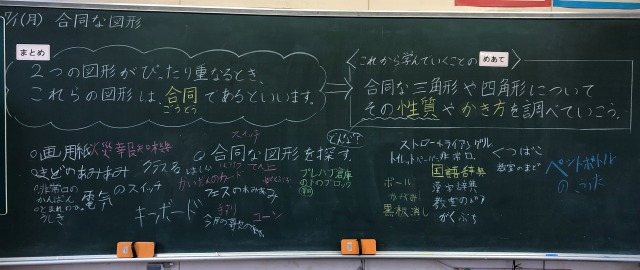

教科書についていた教材で「ぴったり重なる図形はどれかな?」と活動をした後、板書にあるように“合同”について確認して、単元のめあてを確認しました。ここまでが、たしか15分くらい。

この後何をしたかというと、「学校の中で合同っぽいものを探そう」という活動です。半分、お遊びですね(^_^;

黒板の下半分くらいにある落書きみたいな部分は、子ども達に見つけたものを書いてもらった痕跡です。この活動についても助言をいただきたいです。「こんなやり方あるよ。」みたいな感じです。

やってみてですが、子ども達の目の付け所は面白いですね(^^)いや~楽しい。自分が予想していなかったものをたくさん見つけてくれました。

1.jpg)

この授業は、初任者研修の指導教員の方が授業してくださいました。

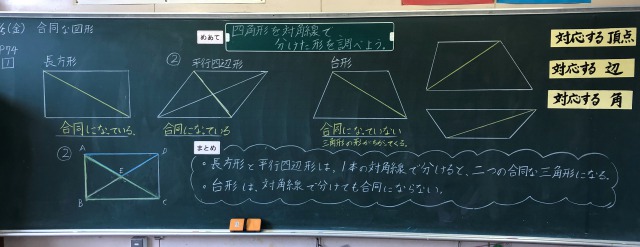

対応する頂点、対応する辺、対応する角の学習でした。

黄色の画用紙に毛筆で書いたキーワードは非常に見やすいですね(^^)自分も2学期の授業実践でまねをしたいと考えております。レッツTTP(徹底的にパクる)。

合同な図形の3時間目の学習は、四角形を対角線で区切る学習でした。区切ってできあがった図形が合同か否かを調べていく活動は楽しかったです(^^)

対角線で区切った時に合同になるものとそうでないものを子ども達と調べていき、「長方形や平行四辺形を対角線で区切ってできた三角形は合同になる」ということを確認することができました。

この時間の子ども達の様子(表情やつぶやき)を見ていると、やはり具体物を用いながら実感をともなった学習の方が子ども達は理解しやすいのだと思いました(^^)

ちなみに指導してくださる先生に掲示物をいただき、自分の授業で活用させてもらいました(笑)

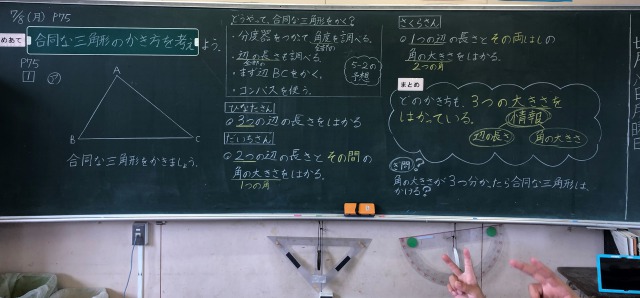

この時間は実際に作図するのではなく、描き方を学習する時間でした。

「どうやって合同な図形を描く?」という発問で授業を展開していきました。教科書を開いてしまうと、考える楽しみが減ってしまうかもしれないと考え、教科書は開かずに授業をおこないました。

予想を出し合い、それを教科書で確認して、分類するといった感じの授業になりました。やってみての自己評価は、可もなく不可もなくといった感じです。(←振り返りが適当でごめんなさい)

合同な図形の5時間目の学習は、わたしが初任者研修で出張していたので板書のデータが残っておりません。子どもが自分の力で作図をできていたので、子どもが作図の方法を身につけることができる授業がなされたのだと思います。みたかったな~(>_<)

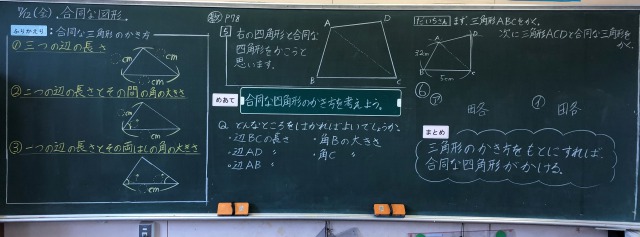

合同な三角形の作図方法を手がかりに、合同な四角形の作図方法を考える授業でした。

合同な四角形の作図方法を考える授業です。板書の左にある「ふりかえり」で、まず合同な三角形の作図方法を復習しました。

そして本時の中心課題である「合同な四角形をかこう」を提示して、学習内容に進んでいきました。

合同な三角形を描くときと同じで、まず「合同な四角形を描くためにどのような情報が必要か」について子どもと考えました。

ヒントとして「四角形を対角線で区切った学習を思い出してごらん」と言葉を投げかけると、数人は「あっ!」といった表情をしてノートに自分の考えを書いてくれました。

そして「四角形は三角形が二つ合わさった形とも考えることができるね」と確認しつつ、合同な四角形の描き方を伝えました。

今思うと、2学期には三角形の面積の学習があるので「三角形を二つ合わせると四角形になる」「四角形は三角形が二つ合わさった形」ということは、もっと子ども達に強調して伝えておけばよかったと思っています。

このあたりの学習内容を、子どもの記憶に残る方法で授業した方がいらっしゃいましたら、ぜひノウハウを教えてください(^^)

わたしも考えまておきます!

最後まで読んでくださりありがとうございました(*^O^*)

1.jpg)