国語「生き物は円柱形」(説明文)

小学校5年生 授業「国語」 採用1年目(2019.4~2020.3)

「生き物は円柱形」の学習ですね。生き物は円柱形の授業は確か、6月に実践したと思います。この時期は、どの教科においても他の学級よりも進度が遅れていて、非常に焦りを感じた状態で授業に臨んでいました(^^;)

生き物は円柱形はとても面白い文章ですから、自分自身が100%楽しみながら授業出来なかったのはもったいないですね。次、この単元を授業するときには文章の面白さをもっと子ども達と共有しながら授業を進めていきたいです(^^)

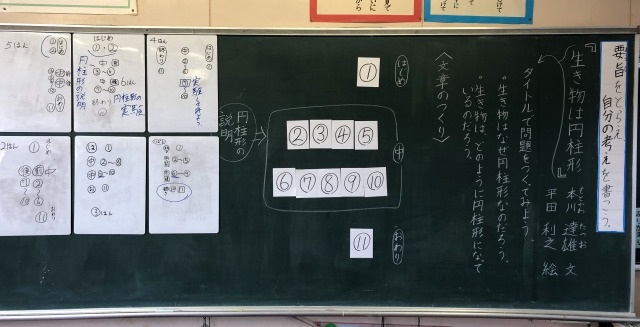

「生き物は円柱形」1時間目の授業は、形式段落を整理して終わりました(笑)漢字を確認したり色々していたら時間がなくなってしまいました(..;)うぅ

その分「はじめ・なか・おわり」を丁寧に分けることができました(^^)

説明文の学習では、文章中に出てくる問いと答えを紡いでいくと面白いですよね。

そこで、まず子ども達に自分で問いを持ってもらうようにしました。

やってみての感想ですが、やろうとした方向性は良かったのではないかと思います。

しかし、いまいち子どもの意欲を引き出し切れなかった感があります(^_^;

形式段落を確認した後、

文章の構成を確認するために子ども達には、

「はじめ・なか・おわりに分けてみましょう。

実はこの文章は、はじめ・なか・なか・おわりに分けることができます。

グループで一つ考えを作り出してみましょう(^^)」

と投げかけて授業を行いました。

グループで考えを練り上げるときにはちゃんと理由を伝えるように促しました。

学級全体に説明する時にも、そう考えた理由を発表しました。

「生き物は円柱形」2時間目は、形式段落①~⑤までを確認しました。はじめと、なかの前半ですね。

「段落やまとまりの要約を作るつもりで読んでみましょう。」

と投げかけながら授業を進めていきました。

段落から大事な文を見つけよう。(「。」一つ)

段落から大事な言葉を見つけよう。

上に書いた二つの呼びかけを繰り返したと思います。

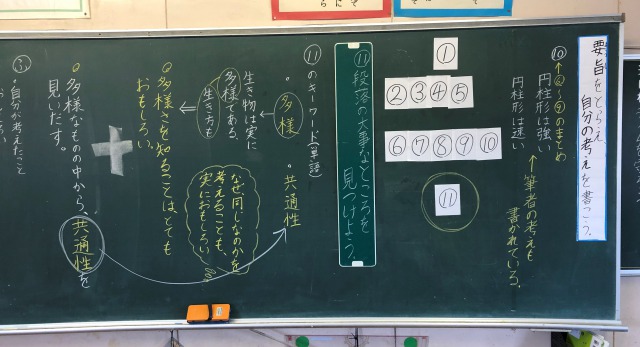

「生き物は円柱形」3時間目は、なかの後半部分を読み取っていきました。

最初に形式段落を整理した際に、⑩段落が“おわり”に入るのか、それとも、“なかの後半”に入るのかで意見が分かれていました。理由を説明してもらったのですが、「“おわり”は段落一つだと思う!」という考えから深めていくことが出来たなかったのは、反省です(..;)

この学習で「⑩段落は何者なんだろう…」という子どもの疑問を一緒に考えることが出来たので良かったです(^^)

と言うと、

C「そっか~(・ω・)」

…

子どもが問いに対する答えを発見できる授業がいいですよね(>_<)

反省(..;)

「生き物は円柱形」4時間目の学習は、おわりの⑪段落を読み取りました。

データはないのですが、「生き物は円柱形」5時間目の学習では、この文章の要旨を書く活動を行いました。

この単元をしていて嬉しかったのは、ある子どもが「なんとなくやけど、長い文章をどう読んだらいいのかが、ちょっとだけ分かったような気がする」と言ってくれたことです(^^)

汎用性のある力を伸ばせる教員になっていきたいです(^^)

最後まで読んでくださりありがとうございました!!